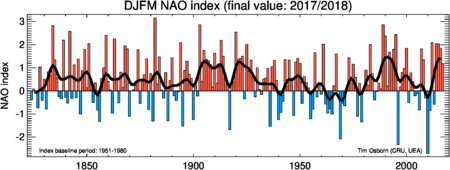

Depuis le milieu du 19ème siècle, l'Oscillation de l'Atlantique Nord a fait l'objet d'observations, d'abord sur terre et puis, de plus en plus, sur les océans. Avec les satellites, ces mesures sont devenues systématiques et continues depuis plusieurs années, permettant un véritable suivi.

L'Atlantique Nord sous l'oeil des altimètres

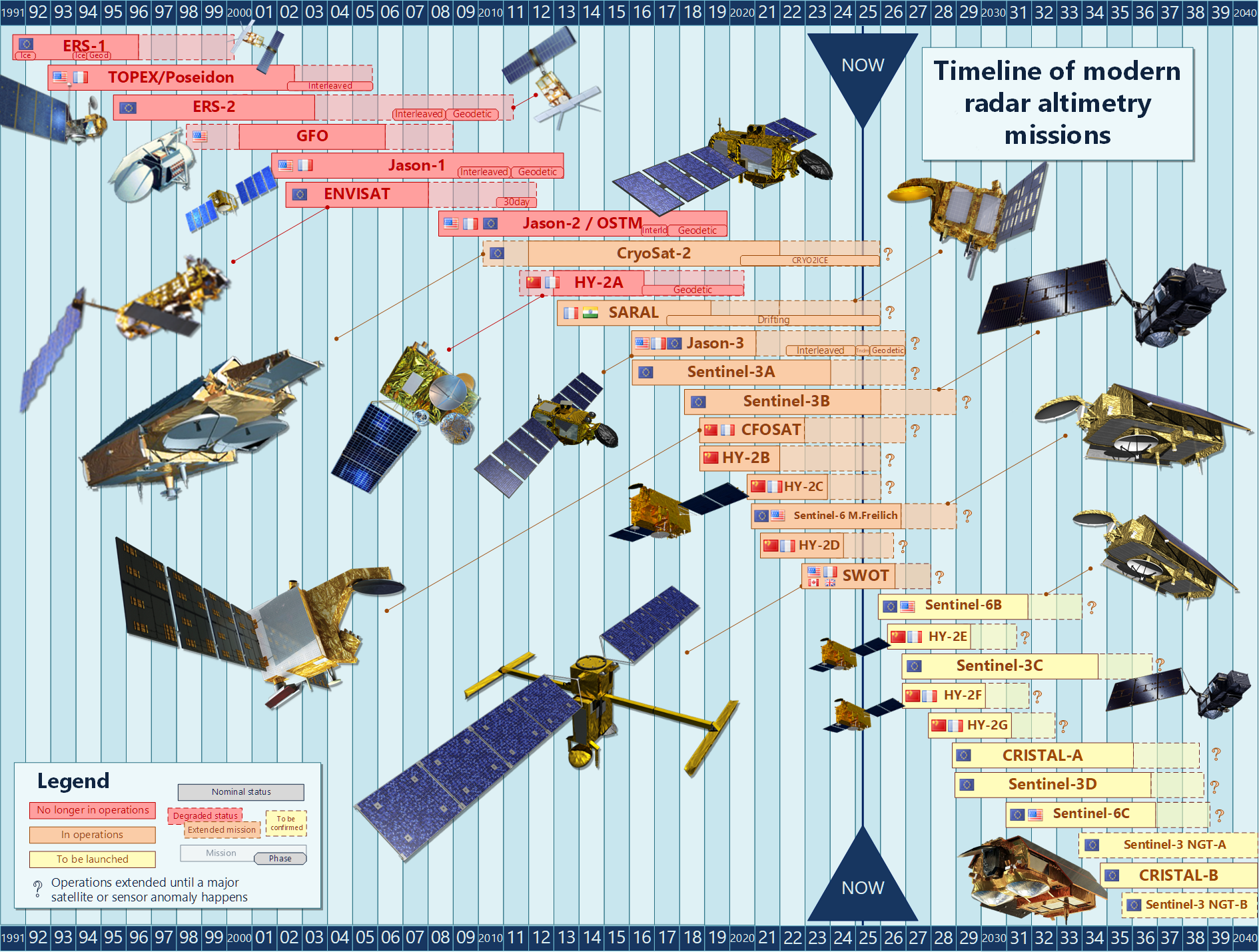

Les changements qui caractérisent l'Oscillation de l'Atlantique Nord, comme les variations de température qui l'accompagnent, modifient le niveau des mers. L'océan réagit aux changements du régime des vents, qui influent sur les courants, les vagues, la température de surface... Ces variations peuvent être observées par les satellites altimétriques comme Topex/Poséidon ou Jason-1. Toutes ces mesures peuvent servir d'indicateurs capables de détecter les phases de l'oscillation, et ainsi être utilisées dans des modèles de prévision climatique.

D'autres satellites permettent d'observer température de surface ou vitesse du vent et d'en déduire des informations sur les échanges de chaleur entre océan et atmosphère. Couplées à des mesures in-situ en profondeur, ces données, disponibles sur des périodes relativement longues, permettent d'appréhender le rôle de l'océan dans cette Oscillation.

1995 - 1996, un changement brutal

Entre les hivers 1995 et 1996, on observe une élévation du niveau de la mer dans la région de l'Islande, et une diminution plus au sud. Au même moment, l'indice de l'Oscillation de l'Atlantique Nord montre également un fort changement. Ceci se traduit notamment par une diminution des vents d'ouest dans la région islandaise et donc par un réchauffement des couches supérieures de l'océan. Réchauffement qui, mesures in-situ à l'appui, semble être à l'origine d'une grande partie des variations de niveau de mer.