Editorial

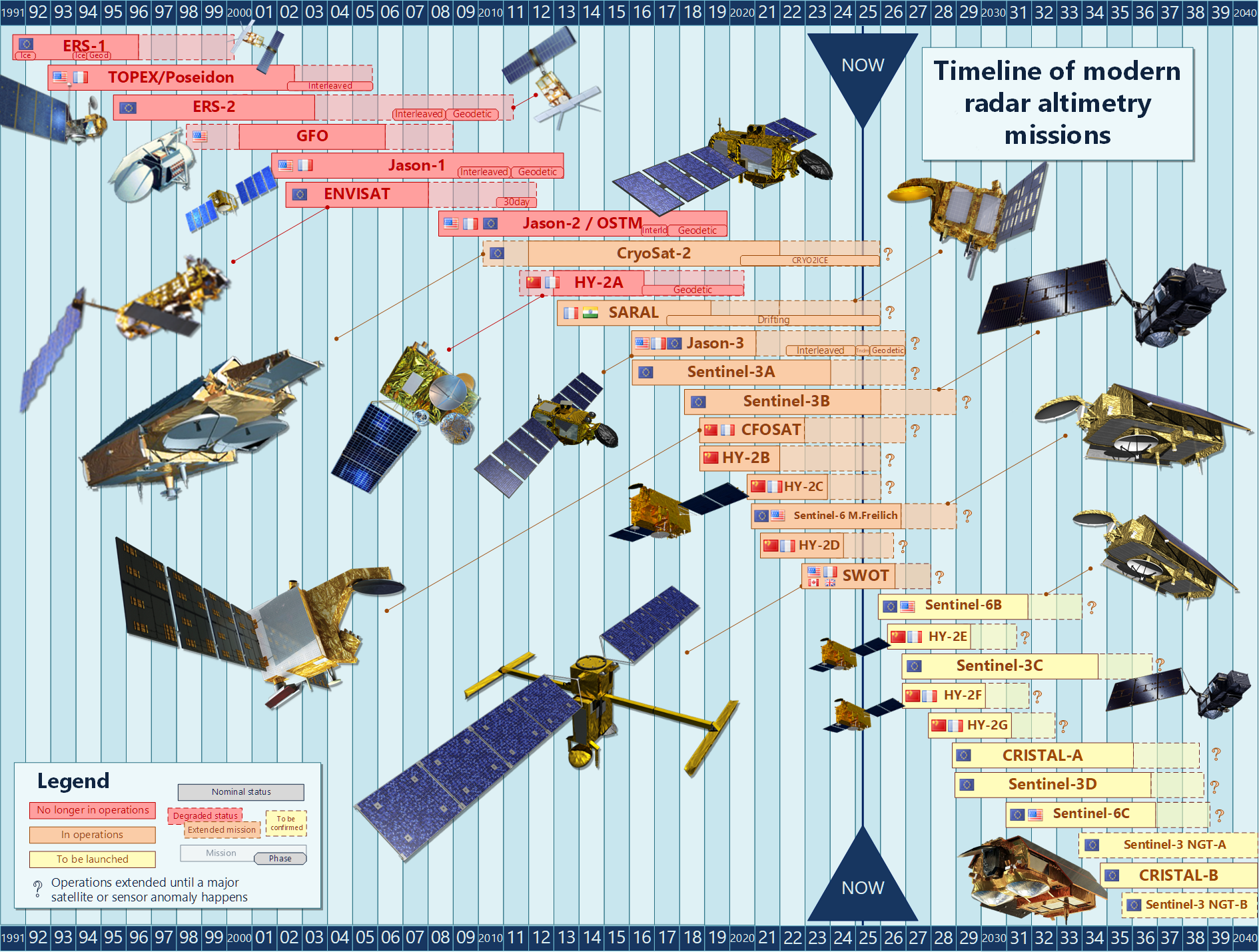

Quatre années de données précises de TOPEX/POSEIDON (T/P) ont révélé une fois de plus la capacité de la technique altimétrique à mesurer les variations dynamiques et thermodynamiques de l'océan. Elles ont aussi renforcé l'idée qu'il faut associer observations satellites, données in situ et modèles numériques pour séparer les différents signaux, projeter les observations de surface en profondeur, diagnostiquer les processus dynamiques ou climatiques mis en jeu ou initialiser des modèles permettant de faire des prévisions...

L'excellent fonctionnement de T/P et la décision de réaliser Jason rendent l'altimétrie pratiquement opérationnelle, même si cela reste à confirmer sur le long terme. Les océanographes disposent aussi en routine de données de température de surface, d'XBT, de marégraphie ou de courantométrie lagrangienne. Il est donc temps de construire des outils de modélisation numérique et d'assimilation de ces données fonctionnant également en routine.

Les briques élémentaires de tels outils existent: chaînes de traitement et de transmission des données, modèles numériques globaux, aux équations primitives et à résolution mésoéchelle, forçages de plus en plus réalistes, méthodes d'assimilation multi variées, systèmes d'archivages... Il faut cependant assembler toutes ces briques, les faire fonctionner en routine, voire opérationnellement, mettre en oeuvre des diagnostiques réguliers, associer l'ensemble aux équipes de recherche de façon à les faire évoluer.

Les premiers bénéficiaires de tels outils seront les océanographes car ils bénéficieront de produits analysés de façon optimale, de champs tridimensionnels de courants et de transports océaniques relativement réalistes et de qualité homogène sur de longues durées, d'une aide à l'identification de problèmes, de sites d'études ou d'intérêts potentiels de nouvelles mesures. Les climatologues disposeront d'outils permettant de préparer les modèles de climat de seconde génération. Les clients opérationnels ou commerciaux sont demandeurs de prévisions de champs de courants mésoéchelles au large à des échéances de 15 jours à 1 mois.

Le projet MERCATOR vise à construire dans les années à venir un tel outil en France et en Europe. Nos collègues des Etats-Unis travaillent à des projets similaires. A mon avis, ce seront des composantes essentielles de l'océanographie (opérationnelle) de demain.

Jean-François Minster (LEGOS/GRGS, Laboratoire CNES-CNRS-UPS, France)

Rédacteurs en chef : Patrick Vincent (CNES), Frédérique Blanc (CLS)

Ont également contribué à ce document : B. Andersen, S. Arnault, F. Blanc, P. Bonnefond, S. Bruinsma, A. J. Busalacchi, J. Dorandeu, P. Exertier, N. Ferry, M-P Gauthier, L. Gourdeau, P. Knudsen, T. Knudsen, M. Lefebvre, B. Legresy, J. Poitevin, P-Y Le Traon, J-F Minster, G.T Mitchum, R. Murtugudde, F. Ogor, D.T. Pham, F. Rémy, H. Roquet, J. Verron, P. Vincent.

Traduction en français : C. Houba

Création : D. Ducros