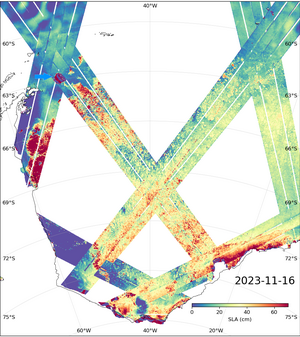

Coefficient de rétrodiffusion KaRIn (sigma0 - puissance réfléchie par rapport à la puissance émise) le 16 septembre, les 4, 14 et 25 octobre, et les 4 et 16 novembre sur la mer de Weddell et l'océan Austral adjacent. L'iceberg A-23a est indiqué sur les six images par la flèche bleue. Sa position le 16 septembre est celle qu'il occupait avant de se déplacer à nouveau hors de la mer de Weddell. Les données de coefficient de rétrodiffusion représentent l'iceberg comme une surface noire (c'est-à-dire ne réfléchissant pas le faisceau radar en direction des antennes de l'altimètre). (Crédit Cnes/CLS/JPL)

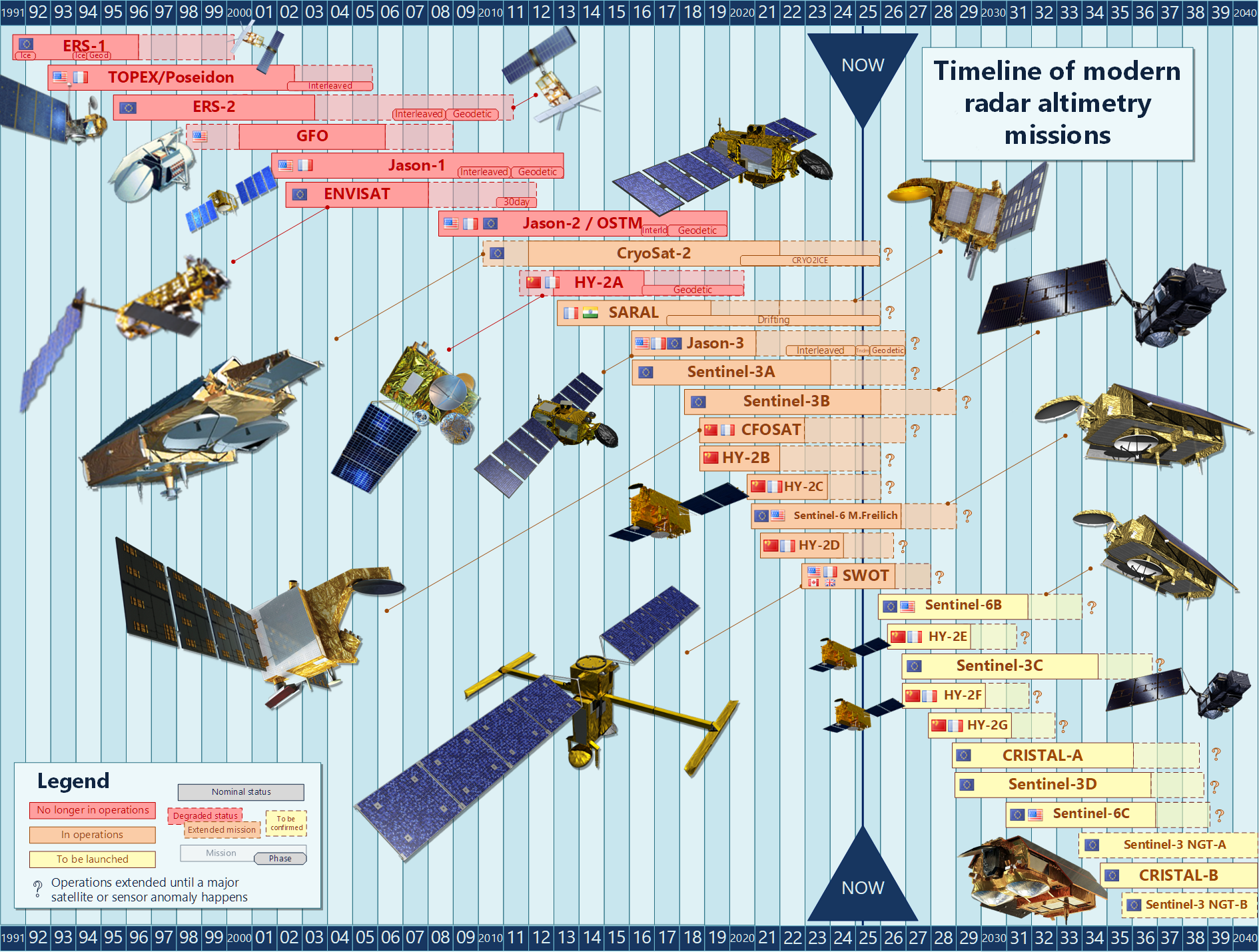

L'iceberg A-23a, qui s'est détaché de la plate-forme de glace Filchner-Ronne en 1986, a recommencé à se déplacer en 2020 et s'est récemment détaché de la glace de mer autour de l'Antarctique. L'énorme iceberg (3900 km², légèrement plus grand que l'île de Géorgie du Sud, où il pourrait arriver ensuite) est visible sur les données de hauteur de mer de la mission Swot (Nasa/Cnes), et ce depuis un certain temps. En fait, nous avons déjà publié une image de Swot montrant aussi cet iceberg, sans relever ce fait ( Swot scrute l'océan Austral ). Ce n'est pas le plus grand iceberg jamais observé, mais c'est certainement le plus grand qui existe actuellement.

Étant donné qu'ils flottent déjà sur l'océan, les icebergs qui se détachent des plates-formes glaciaires ne provoquent pas directement l'élévation du niveau de la mer. Cependant, ils peuvent affecter l'écoulement du glacier dont ils sont issus. Sans ce "bouchon" à son extrémité, le glacier pourrait s'écouler plus rapidement et contribuer ainsi à l'élévation du niveau de la mer.

En raison de sa "quille" de 200 à 300 m de profondeur, les courants profonds seront la force motrice de ses mouvements. L'iceberg A-23a va soit heurter le plateau continental autour de la Géorgie du Sud et, comme son prédécesseur A-76a (dont une partie est encore autour de cette île), y rester au moins un certain temps, soit être pris par des tourbillons, soit suivre le courant circumpolaire antarctique autour du continent en se fragmentant lentement en morceaux de plus en plus petits avant de fondre complètement au bout de plusieurs années. Entre-temps, il constituera un danger pour la navigation, mais il ensemencera aussi les profondeurs de l'océan de minéraux qui s'y sont déposés et aura un effet d'amortissement sur les vagues (voir de la glace dans les vagues ).

Swot ne constituera pas en lui-même un système d'alerte aux icebergs pour la navigation, puisque son cycle est de 21 jours, mais il permettra de les surveiller même pendant la nuit polaire et sous d'épais nuages. Il pourra ainsi contribuer à une meilleure compréhension de leurs trajectoires et à leur détection, en lien avec les modèles de prévision des systèmes d'alerte.

Iceberg A-76a se brisant en plusieurs morceaux, vu dans les données Swot KaRin de sigma0 (coefficient de rétrodiffusion du radar) près de la Géorgie du Sud. Données de la phase d'orbite à un jour (Crédit Cnes/CLS/JPL)

Voir aussi :

- Image du mois, octobre 2023 : Swot scrure l'océan Austral

- Image du mois, janvier 2017 : de la glace dans les vagues

- Image du mois, septembre 2013 : Icebergs en vue

- Image du mois, novembre 2008 : Compter les icebergs

- Missions : Swot

- Applications : Glaces : calottes polaires et glaces de mer

- Une animation sur la chaîne Aviso sur YouTube montrant la trajectoire d'un iceberg similaire superposé sur de la température de surface

Autres sites sur ce thème :

- Actualité de l'ESA sur A-23a (utilisant des images SAR) (en anglais)

- Actualité du Nasa's Earth Observatory Antarctic Iceberg Sails Away (images en visible et trajet depuis 2011 de A-23a) (en anglais)